الأرمن في لبنان على خطوط تماس الأزمات الكبرى

تحتفل بلدة عنجر في قضاء زحلة بعد أيام بذكرى أخرى لتأسيسها إثر هجرة أهاليها من جبل موسى على أثر المجازر التي ارتكبتها السلطنة العثمانية. الكيان الأرمني الأحدث في الشتات، يكاد يكون اليوم النموذج الصافي الوحيد للتجمع الأرمني المستقل داخل لبنان وربما المنطقة عمومًا. فأرمن حلب هجروها بأعداد كبيرة إثر أحداث سوريا التي اندلعت منذ العام 2011، وكذلك لم يبق في كسب سوى أعداد قليلة منهم. فانضم هؤلاء إلى الهجرة الحديثة أيضًا لأرمن العراق وفلسطين وغيرهما. فيما تكاد برج حمود، أو ما يعرف بـ “أرمينيا اللبنانية” تفقد خصوصيتها كـ “خزان أساسي للأرمن” بعد موجات من نزوح أهلها أو هجرتهم، تنبئ بأن مستقبل أحيائها التي نشأت على اسم مدن الهجرة الأولى، قد يكون مخالفًا لتاريخ نشأتها أو حتى لهويتها الاقتصادية والاجتماعية.

صحيح أن اللبنانيين الأرمن تحوّلوا مكوّنًا وطنيًا أساسيًا في نسيج البلد الذي هاجروا إليه بعشرات الآلاف منذ نحو مئة عام، ولكنهم شكلوا دومًا “جالية داخل وطن”. وقد تعززت خصوصية هذه الجالية، من خلال شبكة مؤسسات دينية، تعليمية، صحية، ثقافية ورياضية، أرسيت بجهود أحزابها الديمقراطية والثورية. فصار لبنانيو أرمينيا مع الوقت نموذجًا للانضباط في بلد اعتاد الأزمات. إلى أن انقلب الواقع الإقليمي والعالمي في المرحلة الأخيرة. فأيقظت الأحداث، وآخرها في ناغورنو – كاراباخ، وما تبعها أيضًا من هجرة أخرى واسعة للشعب الأرمني، مخاوف أقلية لطالما شعرت أنها مهددة. وتعزز هذا القلق في لبنان تحديدًا، حيث الأزمات السياسية مقرونة بضيق اقتصادي وتحديات ديموغرافية.

في الأرقام أولًا…

عددياً، يشهد المجتمع الأرمني نزيفًا ديموغرافيًا واضحً نتيجة الهجرة المستمرة نحو أرمينيا وأوروبا وأميركا، يزيد من دقة واقعه كأقلية ضعيفة ضمن التركيبة المسيحية – اللبنانية.

فمع أنه لا إحصاءات دقيقة حول عدد الأرمن في لبنان، فإن التقديرات تشير إلى كونه لا يتجاوز الـ 150 ألف نسمة.

تتركز التجمعات الأرمنية في عنجر وبرج حمود، إضافة إلى أعداد ملحوظة في مدن المتن وفي زحلة. غير أن ما يلفت وفقًا لمصدر كنسي معني، هو التراجع في الولادات الأرمنية إلى الثلث تقريبًا، بينما أصبحت معظم زيجات أبناء الطائفة مختلطة بعد أن كانت حصرًا بين الأرمن. وهذا بالإضافة إلى التخالط الاجتماعي لأبناء الطائفة في الجامعات والمناطق، وخصوصًا بالنسبة للأرمن المقيمين في زحلة، ضبية، الزلقا، انطلياس، وهي كلها عوامل جعلت الانتماء أكثر فردية، والحفاظ على “الهوية” و”اللغة” خيارًا شخصيًا.

برج حمود: الخزان المفخوت

بين المجتمعات الأرمنية المنتشرة في كافة المناطق، لا يزال أرمن عنجر وبرج حمود يعاندون واقعهم الهش، للحفاظ على هويتهم الثقافية والسياسية. وهذا ما يضعهم في مواجهة أشرس مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المحلية والإقليمية.

إلا أن التعمق في ظروف الكيانَين، يبرز الإزدواجية بينهما على رغم السطوة الحزبية الكاملة والمتساوية لحزب “الطاشناق” فيهما.

تتجه برج حمود منذ الأزمة السورية ومن بعدها الأزمة المالية في لبنان نحو مزيد من التعددية الطائفية والسياسية وحتى الإثنية في مجتمعها. بينما لا تزال عنجر حصنًا أرمنيًا يصعب حتى الآن اختراقه “من الغريب”، حتى لو ظهر مجتمعها مهددًا بالشيخوخة وانكماش الدعم الخارجي أحيانًا.

فماذا في جزئيات هذه الصورة في معقلَي الأرمن الأساسيين؟

من المدخل الرئيسي المرتبط بمستديرة الدورة يمكن الانتقال مباشرة إلى “شارع أرمينيا”. ومنه تتفرع أحياء، تشكل امتدادًا لمنطقة سكنية واقتصادية شعبية، تسيطر على قاطنيها اللكنة الأرمنية.

لطالما استقطبت برج حمود إلى أسواقها الطبقات المتواضعة من مختلف أنحاء لبنان. إلا أن جولة خاطفة في المنطقة تظهر فورًا أن أعداد هؤلاء إلى تراجع، وخصوصًا مع انتشار ثقافة التبضع “أونلاين”. فيما يبدو واضحًا أن الحضور المتزايد للأجانب من سوريين وآسياويين وحتى أفارقة حوّل بعض الأحياء إلى عشوائيات. إذ سكن معظم هؤلاء بيوتًا مهجورة أو غير مرممة، ما رفع أسعار الإيجارات من دون تحسين المساكن، وأدى إلى ضيق اجتماعي دفع كثيرين من أبناء برج حمود إلى المغادرة نحو مدن الجوار.

كما غيره من أبناء برج حمود يقول آفو إنه لم يعد مرتاحًا للسكن في المنطقة. “فراحتنا مرتبطة بجيراننا، وإذا كان هؤلاء “أوادم” “منعيش” ولكن في أحيان كثيرة يكون السكان الجدد مزعحين، ولا يتصرفون كضيوف في المنطقة”.

صراع للحفاظ على الوجه الحرفي لبرج حمود

ثمة وجه إيجابي لهجرة أبناء مدينة حلب الانتقالية إلى برج حمود في المقابل، تجلى في إعادة ضخ الحيوية بحرف عديدة في المنطقة ومن بينها صناعة الذهب. وقد ساعدت في ذلك مبادرات مدنية برزت خصوصًا من خلال مؤسسة “بادغير”، بما عكسته من حفاظ على الإرث الأرمني.

تشرح أربي منغاساريان صاحبة المبادرة، أنه منذ العام 2017 أصبحت الحرف التي تميّز بها المجتمع الأرمني مهددة في برج حمود. وعليه سعت من خلال مؤسستها لتأمين فرص تدريبية للشباب سمحت عبر جهات مانحة في نشر ثقافة حرفة صناعة الذهب بين الشباب مجددًا. غير أنها لم تلمس عودة الحيوية إلى هذه الصناعة سوى مع بداية هجرة أرمن حلب إلى برج حمود، الذين أحضروا معهم أيضًا مهارتهم الحرفية والـ KNOW HOW.

تحاول المبادرة أن تحمي أيضًا مهنة صناعة الأحذية والجزادين، على خطى تصميم المجوهرات، حتى ولو في ظل مضاربة غير شرعية من قبل اليد العاملة السورية الرخيصة، والتي تعتقد منغاساريان أنها قُيّدت من قبل بلدية برج حمود مؤخرًا.

ضيق اقتصادي يرافق الهم السكني

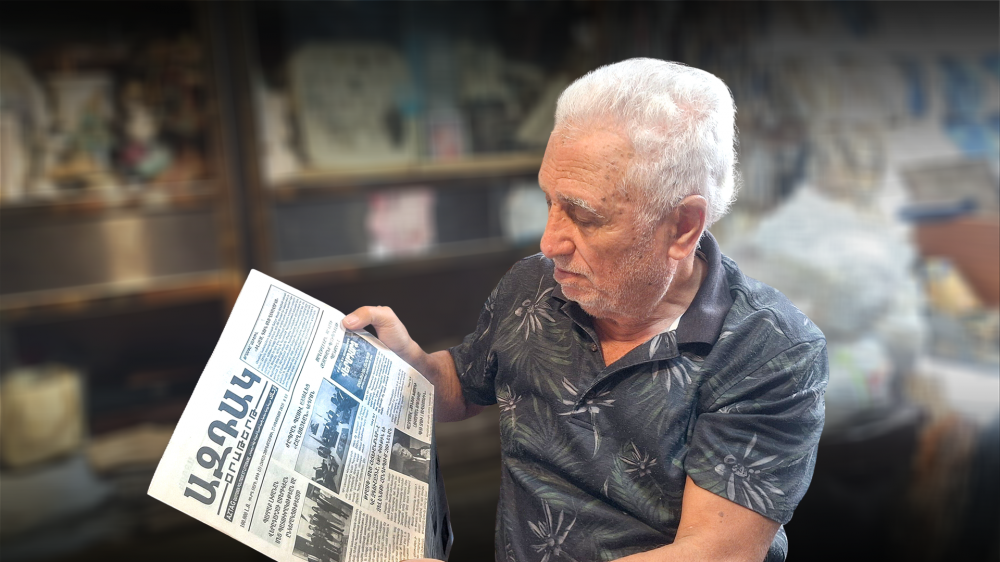

في السوق التقينا كوكو وهو يقرأ جريدة “ازتاك”. هي واحدة من صحف قليلة لا تزال تصدر في لبنان على رغم تراجع الصحافة الورقية. ويعكس استمرار صدورها، على رغم شح التمويل، إصرارًا على الخصوصية الأرمنية أيضًا.

وسط البؤس المسيطر على وجوه أصحاب المحلات كما زبائنها من الطبقات الفقيرة، يقول كوكو إن حال المؤسسات في برج حمود لم يعد كما كان. برأيه أن البلدة صارت مكتظة بالسيارات ولم يعد التردد اليها ممتعًا للزبون، بل تكاد شوارعها تتحول “باركينغ” مقفل.

هذه المشكلة يعتبرها آفو ثانوية، بل جزءًا من خصوصية المنطقة. فهو من بين قلّة من الشبان الذين ورثوا مهنة الخياطة عن أسلافهم قبل أن تنحصر بتصليح الثياب بعد اندثار كثير من المهن غير الجاذبة للشباب.

لا تعترف بلدية برج حمود بحجم هذا التبدل، وفي حديث مع “نداء الوطن” قلل جورج كريكوريان الذي كلف من قبل رئيس البلدية للرد على أسئلتنا من أهمية ما يُحكى في الشارع عن “ظواهر”.

ولكن كريكوريان كشف بحديثه عن سلسلة مشاكل أعمق تواجه برج حمود. فالمسألة ليست مجرّد نزوح أو اكتظاظ طارئ، بل تراكمات اجتماعية واقتصادية وخدماتية تمتد لعقود. المنطقة التي قامت على صناعات وحرف بسيطة كانت أكثر عرضة للانهيارات المتلاحقة، فانعكس ذلك على طريقة العيش والقدرة الشرائية للسكان. ومع انفجار مرفأ بيروت، تكشّف مزيد من الضعف في بنية الاقتصاد المحلي مع إقفال مؤسسات كثيرة وفقدان العشرات فرص العمل.

يبرز كريكوريان إلى جانب ذلك ضعف البلدية التي فقدت جزءًا كبيرًا من مواردها البشرية والمالية، وترافق ذلك مع أزمة جباية خانقة لم تعد تتيح تغطية النفقات التشغيلية.

في الخلاصة، الواقع الذي يصفه الرجل لا ينفصل عن باقي الأراضي اللبنانية، لكنه في برج حمود يأخذ بعدًا أكثر حدّة بفعل الهشاشة التاريخية للمنطقة وطبيعتها الشعبية، وهذا ما جعل العيش فيها أكثر صعوبة في المرحلة الأخيرة.

عنجر: الكيان الأرمني الصافي

وسط هذه المشهدية برز نزوح معاكس لأهالي برج حمود وغيرها من مدن بيروت إلى عنجر تحديدًا. إذ يتحدث المختار هاروت لاكسيان عن استقرار نحو أربعين عائلة بشكل دائم فيها منذ الأزمة، حيث مستوى النفقات المعيشية يبقى أدنى مقارنة بالعاصمة.

رغم قربها الجغرافي من سوريا، لم تتأثر عنجر مباشرة بالعواصف الأمنية والسياسية التي اجتاحت الداخل السوري. صحيح أنّها استقبلت نحو 250 عائلة أرمنية نازحة من حلب، لكن حضورها بقي موقتاً فلم يبق منها حاليًا سوى عشر عائلات.

وعليه لعبت عنجر بالنسبة لهؤلاء دور الترانزيت، فكانوا يستقرون فيها لأسابيع أو ربما أشهر ومن ثم يغادرون إلى أوروبا، وأميركا، وأستراليا أو حتى إلى بلدهم الأم أرمينيا. حتى أن بعض العائلات اللبنانية الأرمنية جرّبت الانتقال إلى أرمينيا معهم ولكنها ما لبثت أن عادت سريعًا بعدما اصطدمت بارتفاع تكاليف المعيشة هناك قياسًا إلى مستوى الدخل.

الأمر للطاشناق…

لا شك أن الطبيعة القروية لعنجر لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في عنجر، وخصوصًا بظل عامل الأمن والاستقرار الذي تتمع به البلدة. إذ لا تعاني برج حمود من مشكلة تناقص أعداد الشرطة البلدية الكبير إثر الأزمة، وفقا لما شرحه كريكوريان، لا بل تتواجد فيها ثلاث دوريات على مدار الساعة، تعمل ضمن بيئة تخضع كليًا لسلطة البلدية ومجلسها الذي يختاره حزب الطاشناق. هذا في وقت يبدو حضور الحزب واضحًا في مختلف تفاصيل الحياة اليومية: من تنظيم توزيع المياه إلى تأمين الكهرباء على مدار الساعة، وبأسعار يقول المختار هاروت إنها أدنى من تلك التي تفرضها شركة كهرباء زحلة.

هذه الخدمات نظمت العلاقة بين الطاشناق والمجتمع العنجري في صيغة تبادلية: الحزب يوفّر الخدمات والناس تردّ الالتزام بالقرار الحزبي. حتى أنّ الاعتراضات، حين تبرز، تبقى في إطار الهمس الخافت وغالباً ما تتوجه باللوم إلى حزبيين لا إلى الحزب نفسه.

مجتمع مثقف لكن مهدّد بالشيخوخة

لكن الصورة لا تبدو مشرقة بالكامل. فعلى رغم انتظام الحياة في عنجر، تكاد تتحول إلى مجتمع كهل. فمن أصل تسعة آلاف مسجل في دوائر النفوس، لا يتجاوز عدد المقيمين الـ 4500، وينخفض شتاءً إلى نحو 2800. هذا في وقت يحذّر لاكسيان من أن مستقبل البلدة مهدد بالتحوّل إلى ما يسميه “مدينة للمتقاعدين” موضحًا أن “شبابنا متعلّمون، 95 % منهم يحملون شهادات جامعية، لكن فرص العمل قليلة. كثيرون يعملون عن بُعد أو يسافرون للخليج، بينما البلدة نفسها تعيش على إيقاع الجيل الأكبر سناً”.

ومع ذلك، يسجّل المختار بارقة أمل: ففي الصيف الماضي شهدت البلدة على ثلاثين زيجة لأبنائها، يُتوقع أن يبقى نصف هؤلاء الأزواج في البلدة، ما يعني ولادة نحو 15 طفلًا جديدًا. ويلفت إلى مؤشرات لنمو داخلي في البلدة رغم التحديات الديموغرافية، متحدثًا عن 500 تلميذ يتعلمون حاليًا في مدرستي البلدة اللتين تدرسان الأرمنية، هذا في مقابل ارتفاع عدد المخاتير من 6 إلى 7، وزيادة أعضاء المجلس البلدي من 15 إلى 18. وهي كلها أرقام تُقرأ كدليل على أنّ المجتمع لا يزال يحافظ على تطوره.

أرمني أم لبناني أرمني؟

في نظر لاكسيان، يبقى التمسك بالهوية الأرمنية مسألة مبدأ، لكن ذلك لا ينفي الانتماء اللبناني: “أنا لبناني أرمني، لا أرمني لبناني. ولدت هنا وأولادي لبنانيون قبل كل شيء، لكنني أفتخر بأرمنيتي. ولا يمكن أن أنكرها”.

إشهار لا يجد ما يعززه بالأرقام وفقًا للباحث الأكاديمي إسحق أنديكيان الأستاذ المحاضر في جامعات أميركية. إذ يوضح أنه في دراسة استبيانية ضمنها لكتاب سيصدر قريبًا يتناول دراسات حول المجتمع اللبناني عمومًا، تبيّن أنه من بين 18 خيارًا للتعريف الذاتي، اختارت غالبية ساحقة من الأرمن المقيمين في منطقة قضاء زحلة أن تعرف عن نفسها بصفة “أرمن”، فيما لم تعرّف سوى أقلية عن نفسها كـ”لبنانيين من أصل أرمني”. حتى في الجيلين الثالث والرابع. طبعًا هذا الأمر تبين أنه أقل حدة في زحلة المدينة مثلًا حيث تضيع الأقلية الأرمنية بنسيجها المتنوع، في تناغم يسقط سطوة الأحزاب المباشرة عليهم.

برأي انديكيان أن نتائج الاستبيان إن دلت على شيء فعلى غياب بيئة دمج حقيقية في المجتمعات المغلقة، بينما تشجيع الانغلاق يستخدم أحيانًا كوسيلة سياسية لفرض الهيمنة، وهذا طبعًا إلى جانب فشل الدولة في تأمين أرضية مشتركة بين مختلف مواطنيها.

الطاشناق “بيّ” القضية أم المستفيد منها؟

مما لا شك فيه أن “الصدمة الجماعية” الموروثة عن الإبادة الأرمنية، شكلت عنصرًا موحِّدًا لمعظم الأرمن. إلا أن هذه الصدمة تحوّلت في الوقت نفسه إلى ورقة سياسية أساسية لم توظف دائمًا في خدمة الأرمن اللبنانيين. إذ تجمع أراء عديدة أن بعض خيارات حزب الطاشناق الأخيرة، أدت إلى وضعهم في مواجهة البيئة المسيحية وحتى المسلمة، وخصوصًا في مسألة العلاقة بسلاح “حزب الله”.

ولكن أصوات المعارضة بدأت تظهر فعلًا، وإن لم تتبلور في حالة اعتراضية كبيرة. ثمة همس حتى في صفوف حزبيين عن أداء سيئ وخيارات خاطئة أوصلت الأرمن إلى ما وصلوا إليه. ويعزز هؤلاء رأيهم دائمًا بالعودة إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث لا يزال التشكيك مستمرًا بنجاح رئيس الحزب هاكوب بقرادونيان بقوة قاعدته، خصوصًا أنه لم يصبح نائبًا إلا بعد تقديم طعن بالنتائج، يحكى عن تدخلات سياسية جعلته مقبولًا.

تهديد للمؤسسات وللوزن السياسي

في المقابل ومع أن الهوية الطاشناقية ما تزال لصيقة بالوجدان الأرمني، إلا أنّ انفصال بعض القاعدة الشعبية عن خيارات القيادة السياسية، أصبح أمرًا لا يمكن نكرانه. وخصوصا في ظل حالة التهميش التي يعانيها أرمن الأطراف، والذين لمسوا في الانتخابات النيابية الأخيرة محاولة لتركيب التسويات على حساب مصلحتهم العامة. ثمة من يكيل اتهامات للحزب أيضًا ببيع مقاعد الأطراف لمصلحة تمويل المعارك الانتخابية في المتن وبيروت. وهذا ما يعتبره أرمن قضاء زحلة تحديدًا أنه ساهم بوصول النائب جورج بوشيكيان إلى سدة النيابة، ليلحق ما ألحقه بالمقعد من ضرر معنوي نتج عن تجريده من الثقة مؤخرًا.

هذه الاختلالات وغيرها وفقًا لقراءة سياسية، ساهمت وتسهم في تراجع الحضور الأرمني داخل مؤسسات الدولة اللبنانية: فبعض المراكز المخصصة عرفًا للأرمن بدأت تملأ من دون حتى العودة إلى رأي المعنيين الأرمن، كما حصل مؤخرًا في تعيينات مصرف لبنان أو التشكيلات الدبلوماسية والقضائية. ويرجع المراقبون ذلك إلى مسؤولية مزدوجة بين القادة الأرمن الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة، بالإضافة إلى النيات المبيتة لدى بعض الدولة التي تستسهل قضم حقوق “الأقليات” في ظل مرجعيات تعرف أنها قادرة على مساومتها.

ولكن إذا كان من المرتقب أن يحل موعد استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة بظروف سياسية محلية وإقليمية مختلفة تمامًا عن السابق، فإن ذلك لا يعني تمامًا أن الفرصة ستكون متاحة أمام الأحزاب الأرمنية المبعدة عن السلطة، لتستعيد رونقها المفقود منذ العام 1958، ولو لمرحلة مستقطعة كتلك التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال إشراكه سائر الأحزاب الأرمنية في الحياة السياسية اللبنانية.

ومع ذلك يعوّل بعض الجهات السياسية على تقريش هذه المعارضة، ولو غير المعلنة، بخرق يحدث في الواقع السياسي الأرمني. فالطاشناق برأي هذا البعض لم يعد قادرًا على ممارسة فوقيته بإسقاط قراراته على محازبيه وعلى سائر الأرمن، تحت عباءة المصلحة القومية. والعبرة التي يجب أن تستخرج من الأزمات بحسب هذا الرأي هي أن صيغ التجمع “الصافي” لم تعد قادرة على الصمود في وجه الهجرة المتواصلة والتبدلات الإقليمية والدولية. والتحدي بالنسبة لأرمن الشتات لم يعد فقط في حماية كياناتهم من الذوبان، بل في إعادة ابتكار دور فاعل لهم داخل المجتمعات، يحفظ الذاكرة من جهة، ويفتح المجال أمام الاندماج والمشاركة من جهة أخرى. فهل تشكل الأزمات المتتالية فرصة لتحول اللبنانيين الأرمن نموذجًا في صون الهوية ولو في زمن المتغيرات الكبرى؟