سفراء واشنطن في لبنان: تاريخ يمتد من هارولد ماينر إلى ميشال عيسى

على مدى أكثر من سبعة عقود، اتسمت العلاقات اللبنانية – الأميركية بطابع مزدوج جمع بين الشراكة والدعم من جهة، والتوتر والصدام من جهة أخرى، لكنها بقيت علاقة استراتيجية ثابتة. بدأت هذه العلاقة رسمياً بعد استقلال لبنان عام 1944، وتطورت عبر محطات مفصلية أبرزها تدخل عام 1958، والحرب الأهلية، وتفجيرات الثمانينيات، ثم مرحلة ما بعد “اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب. دعمت واشنطن مؤسسات الدولة، ولا سيما الجيش اللبناني، لكنها واجهت معارضة داخلية قادتها في البداية قوى اليسار والحركة الوطنية، ثم “حزب الله” ومحور الممانعة.

منذ أكثر من قرن، نسج لبنان والولايات المتحدة علاقة متقلبة تراوحت بين الشراكة والدعم، والتوتر والصدام، لكنها بقيت ثابتة في جوهرها كعلاقة استراتيجية لا يمكن تجاوزها. اليوم، تدخل هذه العلاقة مرحلة مختلفة كلياً مع إدارة الرئيس دونالد دونالد ترمب، ليس فقط بسبب تبدل المقاربات الأميركية تجاه الشرق الأوسط، بل بفعل حضور غير مسبوق لشخصيات أميركية من أصل لبناني في الدائرة الضيقة للرئيس الأميركي.

من مسعد بولس، صهر الرئيس ترمب وأحد مستشاريه في شؤون أفريقيا والشرق الأوسط، إلى تعيين ميشال عيسى، أول سفير أميركي من جذور لبنانية في بيروت، وصولاً إلى توم باراك، الموفد الأميركي البارز وصديق ترمب المقرب، تتشكل لوحة سياسية جديدة تحمل دلالات عميقة. هذا الحضور اللبناني الكثيف داخل إدارة ترمب لا يمكن قراءته كصدفة، بل كمؤشر إلى مقاربة مختلفة ترى في لبنان أكثر من ملف أمني أو ساحة نفوذ، وتعيد فتح النقاش حول طبيعة الدور الأميركي، وحدود الدبلوماسية، ووظيفة السفارة الأميركية في بيروت.

فمنذ وصول أول مبشر بروتستانتي أميركي إلى بيروت في عام 1819، تمازج الحضور الأميركي في لبنان بالتعليم والخدمات الطبية ثم تحول إلى حضور دبلوماسي رسمي عام 1944، عندما اعترفت واشنطن بسيادة لبنان، وعلى رغم الشراكات الاقتصادية والثقافية العميقة التي نمت منذ ذلك الوقت، اتسمت العلاقات اللبنانية ‑ الأميركية بأنها علاقات مزدوجة: هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين ترى في الولايات المتحدة شريكاً سياسياً واقتصادياً أساسياً، لكنها تواجه باستمرار معارضة حادة من قوى محلية مرتبطة بأجندات إقليمية – كانت هذه القوى في البداية منتمية إلى “الحركة الوطنية” وقوى اليسار بقيادة كمال جنبلاط، ثم انتقلت لاحقاً إلى قوى “الممانعة” بقيادة “حزب الله”.

تأسيس العلاقة الرسمية

بعد انتهاء الانتداب الفرنسي، سعت واشنطن إلى ترسيخ حضورها في لبنان ضمن سياسة ملء الفراغ في شرق المتوسط. ففي الثامن من سبتمبر (أيلول) 1944 اعترفت الولايات المتحدة رسمياً باستقلال لبنان، ثم رفعت المفوضية الأميركية إلى مرتبة سفارة في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 1952، وعين هارولد ب. ماينر أول سفير أميركي في بيروت. تبنى ماينر سياسة دعم المؤسسات اللبنانية الناشئة وتشجيع الاستثمار والمساعدات الاقتصادية، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تسعى إلى صد النفوذ السوفياتي وبناء شبكة تحالفات في المنطقة.

وشكلت أزمة عام 1958 أول اختبار فعلي للعلاقة اللبنانية – الأميركية، فمع تصاعد المد القومي العربي والوحدة المصرية – السورية، انفجرت اضطرابات داخلية حادة في لبنان، بقيادة “الحركة الوطنية” التي أرادت الانضمام إلى “الوحدة الناصرية”، مما دفع الرئيس اللبناني آنذاك كميل شمعون إلى طلب دعم واشنطن، فجاء الرد سريعاً: في الـ15 من يوليو (تموز) 1958 نزل أكثر من 14 ألف جندي من مشاة البحرية الأميركية على شاطئ خلدة (جنوب بيروت)، مدعومين بالأسطول السادس. وعلى رغم التبرير الرسمي بحماية المرافق الحيوية اللبنانية، حمل التدخل رسالة سياسية واضحة بأن الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط لبنان في الفلك الناصري. انتهت الأزمة بانتخاب فؤاد شهاب رئيساً، وانسحبت القوات الأميركية بعد ثلاثة أشهر، لكن بيروت باتت منذ ذلك الحين قاعدة متقدمة للسياسات الأميركية في المنطقة.

من الازدهار إلى مقتل السفير ميلوي

شهدت فترة الستينيات من القرن الماضي، نمواً اقتصادياً واستقراراً نسبياً في لبنان، ترافق مع دعم أميركي متزايد للمؤسسات الرسمية. تعاقب سفراء مثل أرمين ماير ودوايت بورتر، وعملت السفارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، فيما أنشأت الولايات المتحدة وكالة معلومات في بيروت في عام 1953 لتعزيز التواصل الشعبي. في الوقت نفسه، استخدم لبنان كنموذج “ليبرالي” في مواجهة الأنظمة الشمولية المجاورة، مما جعله ساحة صراع ناعم بين المعسكرين الغربي والشرقي.

إلا أنه مع مطلع السبعينات، تصاعد نفوذ المنظمات الفلسطينية والحركة الوطنية اليسارية، وانقسم لبنان بين معسكرين متواجهين، مما تسبب باندلاع الحرب الأهلية في عام 1975، وأصبحت بيروت واحدة من أخطر الساحات الدبلوماسية في العالم. وفي الـ16 من يونيو (حزيران) 1976، خطف السفير الأميركي فرانك ميلوي والمستشار الاقتصادي روبرت وارينغ أثناء توجههما لتقديم أوراق الاعتماد، وقتلا على يد مسلحين من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”. شكل الاغتيال صدمة كبرى لواشنطن، ورسخ فكرة انهيار الحصانة الدبلوماسية في لبنان.

الاغتيالات والتفجيرات

ازدادت الأخطار في الثمانينيات، ففي أغسطس (آب) 1980 نجا السفير جون غنتر دين من محاولة اغتيال في الحازمية (إحدى ضواحي بيروت). ثم جاء الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، إذ لعبت واشنطن دور الوسيط لإخراج منظمة التحرير الفلسطينية، وأرسلت قوات “المارينز” ضمن قوة متعددة الجنسيات. لكن عام 1983 كان مفصلياً، ففي الـ18 من أبريل (نيسان) فجر انتحاري شاحنة مفخخة في مقر السفارة الأميركية في عين المريسة ببيروت، فقتل 63 شخصاً بينهم 17 أميركياً. وبعدها في أكتوبر قتل 241 جندياً أميركياً في تفجير ثكنة المارينز قرب مطار بيروت. وفي سبتمبر (أيلول) 1984 استهدف المقر الموقت للسفارة بتفجير جديد أودى بحياة 23 شخصاً. نسبت هذه الهجمات إلى تنظيمات مرتبطة بإيران و”حزب الله”، وأدت إلى انسحاب القوات الأميركية وتقليص الوجود الدبلوماسي.

ومع تفاقم الحرب، أغلقت السفارة الأميركية بالكامل في عام 1989 بعد محاصرتها، وغادر السفير جون مكارثي وطاقمه بيروت. لم يستأنف العمل الدبلوماسي إلا في الـ29 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1990، عندما قدم السفير رايان كروكر أوراق اعتماده، إيذاناً بمرحلة إعادة بناء العلاقة بعد “اتفاق الطائف” الذي أوقف الحرب اللبنانية. خلال التسعينيات، ركزت واشنطن على دعم إعادة الإعمار، وقدمت عبر الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) برامج واسعة في مجالات الكهرباء والمياه والتعليم، مع غض نظر نسبي عن الوصاية السورية وتصاعد نفوذ “حزب الله”.

ومن اللافت أن عدداً كبيراً من السفراء الذين خدموا في بيروت انتقلوا لاحقاً إلى مناصب رفيعة، مما يعكس أهمية التجربة اللبنانية في مسارهم الدبلوماسي، مثل ريجينالد بارثولوميو، وجون غنتر دين، وروبرت ديلون، وديفيد ساترفيلد.

اغتيال الحريري

شكل اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005 نقطة تحول كبرى، إذ دعمت إدارة جورج بوش الابن “ثورة الأرز” وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، ولعب السفير الأميركي حينها جيفري فيلتمان دوراً محورياً في الضغط الدولي على دمشق، مما أدى إلى انسحاب الجيش السوري. غير أن حرب يوليو (تموز) 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل عمقت الانقسام الداخلي، إذ دعمت واشنطن إسرائيل ورفضت وقفاً مبكراً لإطلاق النار، مما عزز خطاب المعسكر المعارض للنفوذ الأميركي، على رغم زيادة المساعدات للجيش اللبناني لاحقاً.

ومنذ عام 2011، واجه لبنان أزمات متلاحقة: الحرب السورية، وتدفق اللاجئين، والفراغ الرئاسي، والانهيار المالي، ثم انفجار مرفأ بيروت عام 2020. بقيت الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني للبنان، لكنها لجأت أيضاً إلى العقوبات المالية ضد شخصيات مرتبطة بـ”حزب الله”. بالتوازي، شهد محيط السفارة الأميركية في عوكر (شمال بيروت) تظاهرات متكررة، أبرزها في 2019 و2023، إضافة إلى حادثة إطلاق نار في يونيو (حزيران) 2024، مما أعاد التذكير بأن السفارة لا تزال هدفاً سياسياً وأمنياً.

ميشال عيسى ورسالة ترمب

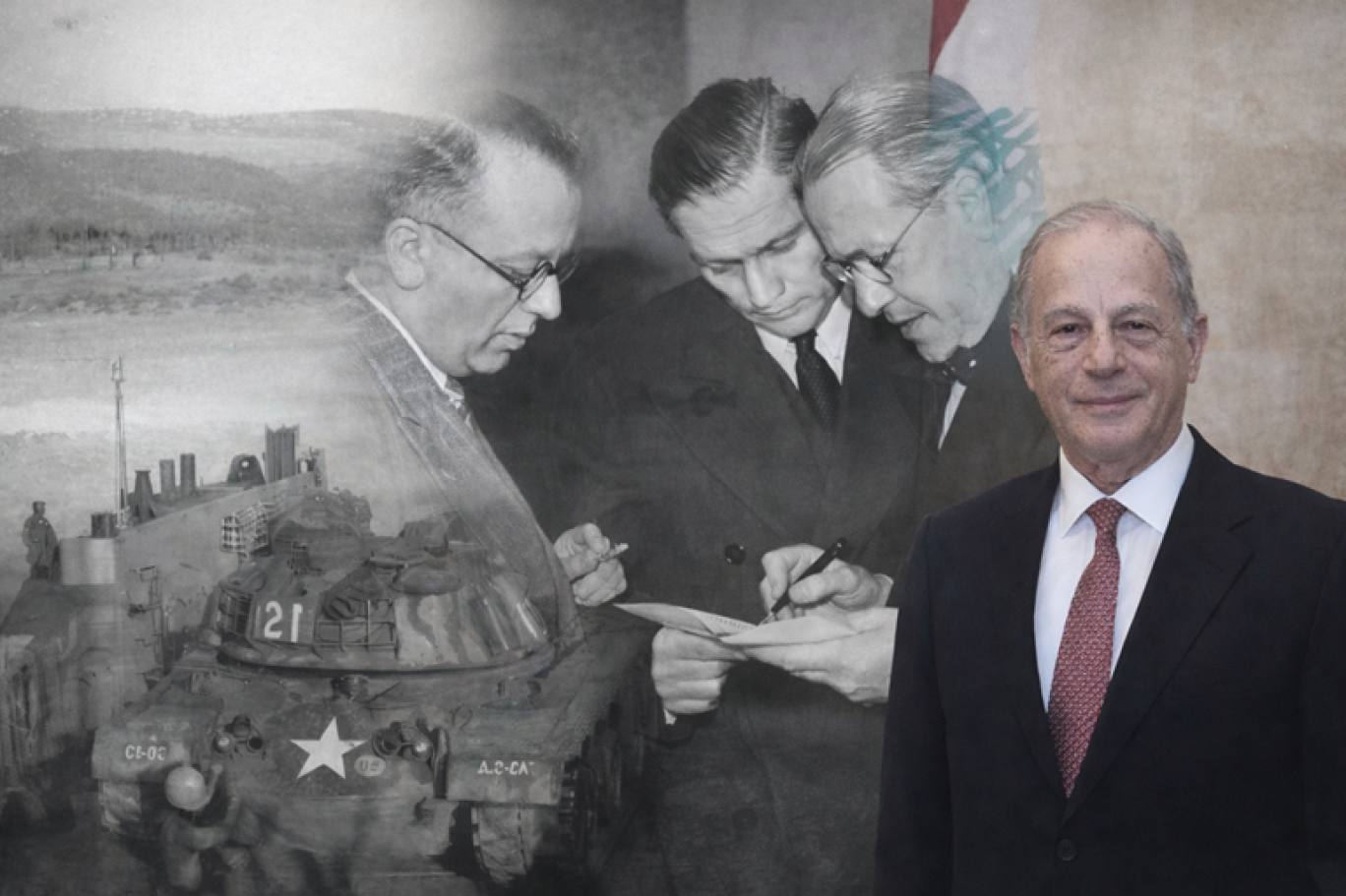

وبعد سلسلة من 20 سفيراً، عين الرئيس دونالد ترمب، الأميركي اللبناني الأصل، ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة لدى بيروت، مما يمكن قراءته بوضوح على أنه في السياق السياسي الذي حكم خيارات الرئيس الأميركي في الشرق الأوسط. فالقرار لم يكن تقليدياً، ولا يندرج ضمن المسار الكلاسيكي لتعيين دبلوماسي من وزارة الخارجية، بل جاء ليعكس مقاربة سياسية مباشرة تقوم على الثقة الشخصية والبراغماتية الصلبة. عيسى ليس رجل سلك دبلوماسي، بل رجل أعمال ومصرفي مخضرم، وشخصية مقربة جداً من الرئيس ترمب، مما يمنحه هامش تأثير أوسع من سفير تقليدي.

اختيار ترمب لعيسى يحمل أولاً رسالة واضحة إلى الداخل اللبناني مفادها بأن واشنطن لم تعد تنظر إلى لبنان فقط كملف أمني أو إنساني، بل كقضية سياسية تحتاج إلى إدارة حازمة تفهم تعقيدات النظام اللبناني من الداخل. عيسى، المولود في بيروت والمتحدر من عائلة لبنانية، يتحدث لغة البلد ويعرف تركيبته الطائفية والسياسية، ويدرك بدقة حدود الدولة ونقاط ضعفها، كما يعرف طبيعة القوى التي تعوق قيامها. هذا الفهم الداخلي هو ما تفتقده غالباً الدبلوماسية التقليدية، وهو ما أراد ترمب إدخاله إلى قلب القرار الأميركي في بيروت.

ثانياً، يوجه هذا التعيين رسالة مباشرة إلى القوى الممسكة بالسلاح خارج الدولة، فترمب، الذي اعتمد في ولايته سياسة “الضغط الأقصى” على إيران وحلفائها، اختار سفيراً لا يلتبس موقفه من “حزب الله”، وقد أعلن صراحة أن نزع سلاح الحزب ضرورة لا خيار. وجود سفير بهذه الخلفية وبقرب مباشر من الرئيس الأميركي يعني أن هامش المناورة السياسية سيكون أضيق، وأن الرسائل لن تمر عبر قنوات بيروقراطية بطيئة، بل مباشرة إلى أعلى المستويات.

أما الرسالة الثالثة، فموجهة إلى اللبنانيين عموماً وإلى النخب الاقتصادية والاغترابية خصوصاً. فترمب أراد أن يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لمرافقة لبنان في مسار الإنقاذ، ولكن بشرط: دولة واحدة، قرار واحد، وإصلاحات فعلية. اختيار شخصية لبنانية الأصل يهدف إلى كسر الحواجز النفسية، وإعادة بناء الثقة، مع الإبقاء على خط أحمر واضح: لا استقرار بلا سيادة.

شراكة دولة لا ظرف سياسي

في السياق، يشير السفير الأميركي السابق لدى لبنان ديفيد هيل، في محاضرة له، إلى أن العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة لا يمكن فهمها من خلال محطات التوتر فقط، بل يجب قراءتها كسلسلة متصلة من الشراكات التي قامت، منذ ما بعد الاستقلال، على فكرة دعم الدولة اللبنانية، لا التحالف مع أطراف داخلية بعينها.

ويؤكد هيل أن “واشنطن نظرت إلى لبنان تاريخياً كمساحة حساسة في شرق المتوسط، ذات وظيفة تتجاوز حجمها الجغرافي والديمغرافي، إذ شكلت بيروت على الدوام نقطة توازن بين الشرق والغرب، ومختبراً لطبيعة الدولة في منطقة تعج بالانقلابات والصراعات”.

ويشرح هيل أن “السفارة الأميركية في بيروت لم تكن بعثة دبلوماسية تقليدية، بل تحولت في مراحل كثيرة إلى مركز إدارة أزمات، خصوصاً خلال الحرب الأهلية، وبعد تفجيرات الثمانينيات، ثم في مرحلة ما بعد عام 2005”. وفي رأيه، فإن “ضخامة السفارة ودورها المتعدد لم يكونا انعكاساً لرغبة في الهيمنة، بل نتيجة طبيعية لبيئة سياسية وأمنية غير مستقرة، فرضت على الدبلوماسية الأميركية الجمع بين السياسة والأمن والدعم المؤسساتي في آن”.

ويضع هيل دعم الجيش اللبناني في صلب هذه العلاقة، معتبراً أن “واشنطن راهنت منذ عقود على المؤسسة العسكرية كعامل توازن وطني، وكمظلة جامعة في بلد منقسم طائفياً وسياسياً”. ويضيف أن “الشراكة العسكرية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، لم تكن موجهة ضد مكون لبناني بعينه، بل جاءت انطلاقاً من قناعة بأن انهيار الجيش يعني فتح الباب أمام الفوضى والتنظيمات المتطرفة، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على لبنان والمنطقة معاً”.

ولا يتجاهل هيل حقيقة وجود قوى لبنانية عملت تاريخياً على إعاقة هذه العلاقة، معتبراً أن هذا السلوك اتخذ أشكالاً مختلفة عبر العقود، مرة تحت عنوان “اليسار” والحركة الوطنية، ومرات لاحقة تحت راية “الممانعة” والارتباط بمحاور إقليمية، لكنه يشدد على أن هذه المحاولات، على رغم قدرتها على خلق توترات أمنية وسياسية، لم تنجح في كسر جوهر العلاقة، لأن الشراكة قائمة على مصالح استراتيجية متبادلة، لا على تفاهمات ظرفية.

ويخلص هيل إلى أن استقرار لبنان ليس مصلحة لبنانية فحسب، بل عنصر أساس في معادلة أمن شرق المتوسط، وهو ما يفسر استمرار الالتزام الأميركي، حتى في أصعب المراحل، على رغم الخيبات والتعقيدات المتراكمة.

مرآة صراع الهوية

من ناحيتها، تقدم الباحثة اللبنانية لينا الخطيب قراءة معمقة للعلاقة اللبنانية – الأميركية من زاوية بنيوية، معتبرة أنها “علاقة مزدوجة بامتيازـ فمن جهة، هناك تاريخ طويل من التفاعل الإيجابي في مجالات التعليم والاقتصاد والاغتراب والثقافة، ومن جهة أخرى، هناك صراع داخلي دائم حول موقع لبنان في الإقليم وخياراته الاستراتيجية”. وتؤكد الخطيب أن “هذا التناقض ليس استثناء، بل نتيجة مباشرة لطبيعة النظام السياسي اللبناني القائم على التوازنات الهشة وتداخل النفوذ الخارجي”.

وترى الخطيب أن “السفارة الأميركية في بيروت لم تكن يوماً مجرد بعثة دبلوماسية، بل تحولت تدريجاً إلى عنصر فاعل في إدارة العلاقة بين لبنان والمجتمع الدولي، خصوصاً في الفترات التي كانت فيها الدولة شبه مشلولة أو منقسمة”. وتشير إلى أن “واشنطن، بخلاف قوى دولية أخرى، لم تركز فقط على الأشخاص أو الزعامات، بل راهنت بصورة متواصل على المؤسسات، معتبرة أن الاستثمار في الجيش والإدارة والقضاء هو الطريق الأقل كلفة والأكثر استدامة لحماية الاستقرار”.

وتلفت الخطيب إلى أن “الولايات المتحدة أدركت باكراً أن لبنان لا يمكن فصله عن الصراعات الإقليمية، لكنها في المقابل حاولت منعه من التحول إلى ساحة مفتوحة بلا ضوابط. ومن هنا جاء التركيز الأميركي على دعم الجيش في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وعلى تعزيز التنسيق الأمني، وعلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في ذروة الانهيارات السياسية والاقتصادية”.

وفي هذا السياق، تفسر الخطيب التوترات المتكررة التي طالوت السفارة الأميركية، من احتجاجات إلى حوادث أمنية، على أنها “انعكاس لصراع أعمق حول هوية لبنان وخياراته السيادية”. فالسفارة، بحسب توصيفها، تحولت إلى رمز سياسي يستهدف عندما يراد إرسال رسائل إقليمية، أو عندما تسعى قوى داخلية إلى تصوير العلاقة مع الولايات المتحدة كتهديد وجودي، لا كشراكة دولية.

وتعتبر الخطيب أن تعيين سفير أميركي من جذور لبنانية يحمل دلالة سياسية واضحة، إذ يعكس محاولة أميركية لإعادة صياغة الخطاب تجاه اللبنانيين، وتقديم صورة مختلفة عن العلاقة، تقوم على الفهم الثقافي واللغوي، لا على المقاربة الأمنية الصرفة. لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن “نجاح هذه المقاربة يبقى مرهوناً بقدرة اللبنانيين أنفسهم على استعادة دولتهم، لأن أي دعم خارجي يفقد معناه في ظل دولة معطلة”.

سفراء واشنطن في لبنان: تاريخ يمتد من هارولد ماينر إلى ميشال عيسى

على مدى أكثر من سبعة عقود، اتسمت العلاقات اللبنانية – الأميركية بطابع مزدوج جمع بين الشراكة والدعم من جهة، والتوتر والصدام من جهة أخرى، لكنها بقيت علاقة استراتيجية ثابتة. بدأت هذه العلاقة رسمياً بعد استقلال لبنان عام 1944، وتطورت عبر محطات مفصلية أبرزها تدخل عام 1958، والحرب الأهلية، وتفجيرات الثمانينيات، ثم مرحلة ما بعد “اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب. دعمت واشنطن مؤسسات الدولة، ولا سيما الجيش اللبناني، لكنها واجهت معارضة داخلية قادتها في البداية قوى اليسار والحركة الوطنية، ثم “حزب الله” ومحور الممانعة.

منذ أكثر من قرن، نسج لبنان والولايات المتحدة علاقة متقلبة تراوحت بين الشراكة والدعم، والتوتر والصدام، لكنها بقيت ثابتة في جوهرها كعلاقة استراتيجية لا يمكن تجاوزها. اليوم، تدخل هذه العلاقة مرحلة مختلفة كلياً مع إدارة الرئيس دونالد دونالد ترمب، ليس فقط بسبب تبدل المقاربات الأميركية تجاه الشرق الأوسط، بل بفعل حضور غير مسبوق لشخصيات أميركية من أصل لبناني في الدائرة الضيقة للرئيس الأميركي.

من مسعد بولس، صهر الرئيس ترمب وأحد مستشاريه في شؤون أفريقيا والشرق الأوسط، إلى تعيين ميشال عيسى، أول سفير أميركي من جذور لبنانية في بيروت، وصولاً إلى توم باراك، الموفد الأميركي البارز وصديق ترمب المقرب، تتشكل لوحة سياسية جديدة تحمل دلالات عميقة. هذا الحضور اللبناني الكثيف داخل إدارة ترمب لا يمكن قراءته كصدفة، بل كمؤشر إلى مقاربة مختلفة ترى في لبنان أكثر من ملف أمني أو ساحة نفوذ، وتعيد فتح النقاش حول طبيعة الدور الأميركي، وحدود الدبلوماسية، ووظيفة السفارة الأميركية في بيروت.

فمنذ وصول أول مبشر بروتستانتي أميركي إلى بيروت في عام 1819، تمازج الحضور الأميركي في لبنان بالتعليم والخدمات الطبية ثم تحول إلى حضور دبلوماسي رسمي عام 1944، عندما اعترفت واشنطن بسيادة لبنان، وعلى رغم الشراكات الاقتصادية والثقافية العميقة التي نمت منذ ذلك الوقت، اتسمت العلاقات اللبنانية ‑ الأميركية بأنها علاقات مزدوجة: هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين ترى في الولايات المتحدة شريكاً سياسياً واقتصادياً أساسياً، لكنها تواجه باستمرار معارضة حادة من قوى محلية مرتبطة بأجندات إقليمية – كانت هذه القوى في البداية منتمية إلى “الحركة الوطنية” وقوى اليسار بقيادة كمال جنبلاط، ثم انتقلت لاحقاً إلى قوى “الممانعة” بقيادة “حزب الله”.

تأسيس العلاقة الرسمية

بعد انتهاء الانتداب الفرنسي، سعت واشنطن إلى ترسيخ حضورها في لبنان ضمن سياسة ملء الفراغ في شرق المتوسط. ففي الثامن من سبتمبر (أيلول) 1944 اعترفت الولايات المتحدة رسمياً باستقلال لبنان، ثم رفعت المفوضية الأميركية إلى مرتبة سفارة في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 1952، وعين هارولد ب. ماينر أول سفير أميركي في بيروت. تبنى ماينر سياسة دعم المؤسسات اللبنانية الناشئة وتشجيع الاستثمار والمساعدات الاقتصادية، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تسعى إلى صد النفوذ السوفياتي وبناء شبكة تحالفات في المنطقة.

وشكلت أزمة عام 1958 أول اختبار فعلي للعلاقة اللبنانية – الأميركية، فمع تصاعد المد القومي العربي والوحدة المصرية – السورية، انفجرت اضطرابات داخلية حادة في لبنان، بقيادة “الحركة الوطنية” التي أرادت الانضمام إلى “الوحدة الناصرية”، مما دفع الرئيس اللبناني آنذاك كميل شمعون إلى طلب دعم واشنطن، فجاء الرد سريعاً: في الـ15 من يوليو (تموز) 1958 نزل أكثر من 14 ألف جندي من مشاة البحرية الأميركية على شاطئ خلدة (جنوب بيروت)، مدعومين بالأسطول السادس. وعلى رغم التبرير الرسمي بحماية المرافق الحيوية اللبنانية، حمل التدخل رسالة سياسية واضحة بأن الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط لبنان في الفلك الناصري. انتهت الأزمة بانتخاب فؤاد شهاب رئيساً، وانسحبت القوات الأميركية بعد ثلاثة أشهر، لكن بيروت باتت منذ ذلك الحين قاعدة متقدمة للسياسات الأميركية في المنطقة.

من الازدهار إلى مقتل السفير ميلوي

شهدت فترة الستينيات من القرن الماضي، نمواً اقتصادياً واستقراراً نسبياً في لبنان، ترافق مع دعم أميركي متزايد للمؤسسات الرسمية. تعاقب سفراء مثل أرمين ماير ودوايت بورتر، وعملت السفارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، فيما أنشأت الولايات المتحدة وكالة معلومات في بيروت في عام 1953 لتعزيز التواصل الشعبي. في الوقت نفسه، استخدم لبنان كنموذج “ليبرالي” في مواجهة الأنظمة الشمولية المجاورة، مما جعله ساحة صراع ناعم بين المعسكرين الغربي والشرقي.

إلا أنه مع مطلع السبعينات، تصاعد نفوذ المنظمات الفلسطينية والحركة الوطنية اليسارية، وانقسم لبنان بين معسكرين متواجهين، مما تسبب باندلاع الحرب الأهلية في عام 1975، وأصبحت بيروت واحدة من أخطر الساحات الدبلوماسية في العالم. وفي الـ16 من يونيو (حزيران) 1976، خطف السفير الأميركي فرانك ميلوي والمستشار الاقتصادي روبرت وارينغ أثناء توجههما لتقديم أوراق الاعتماد، وقتلا على يد مسلحين من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”. شكل الاغتيال صدمة كبرى لواشنطن، ورسخ فكرة انهيار الحصانة الدبلوماسية في لبنان.

الاغتيالات والتفجيرات

ازدادت الأخطار في الثمانينيات، ففي أغسطس (آب) 1980 نجا السفير جون غنتر دين من محاولة اغتيال في الحازمية (إحدى ضواحي بيروت). ثم جاء الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، إذ لعبت واشنطن دور الوسيط لإخراج منظمة التحرير الفلسطينية، وأرسلت قوات “المارينز” ضمن قوة متعددة الجنسيات. لكن عام 1983 كان مفصلياً، ففي الـ18 من أبريل (نيسان) فجر انتحاري شاحنة مفخخة في مقر السفارة الأميركية في عين المريسة ببيروت، فقتل 63 شخصاً بينهم 17 أميركياً. وبعدها في أكتوبر قتل 241 جندياً أميركياً في تفجير ثكنة المارينز قرب مطار بيروت. وفي سبتمبر (أيلول) 1984 استهدف المقر الموقت للسفارة بتفجير جديد أودى بحياة 23 شخصاً. نسبت هذه الهجمات إلى تنظيمات مرتبطة بإيران و”حزب الله”، وأدت إلى انسحاب القوات الأميركية وتقليص الوجود الدبلوماسي.

ومع تفاقم الحرب، أغلقت السفارة الأميركية بالكامل في عام 1989 بعد محاصرتها، وغادر السفير جون مكارثي وطاقمه بيروت. لم يستأنف العمل الدبلوماسي إلا في الـ29 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1990، عندما قدم السفير رايان كروكر أوراق اعتماده، إيذاناً بمرحلة إعادة بناء العلاقة بعد “اتفاق الطائف” الذي أوقف الحرب اللبنانية. خلال التسعينيات، ركزت واشنطن على دعم إعادة الإعمار، وقدمت عبر الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) برامج واسعة في مجالات الكهرباء والمياه والتعليم، مع غض نظر نسبي عن الوصاية السورية وتصاعد نفوذ “حزب الله”.

ومن اللافت أن عدداً كبيراً من السفراء الذين خدموا في بيروت انتقلوا لاحقاً إلى مناصب رفيعة، مما يعكس أهمية التجربة اللبنانية في مسارهم الدبلوماسي، مثل ريجينالد بارثولوميو، وجون غنتر دين، وروبرت ديلون، وديفيد ساترفيلد.

اغتيال الحريري

شكل اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005 نقطة تحول كبرى، إذ دعمت إدارة جورج بوش الابن “ثورة الأرز” وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، ولعب السفير الأميركي حينها جيفري فيلتمان دوراً محورياً في الضغط الدولي على دمشق، مما أدى إلى انسحاب الجيش السوري. غير أن حرب يوليو (تموز) 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل عمقت الانقسام الداخلي، إذ دعمت واشنطن إسرائيل ورفضت وقفاً مبكراً لإطلاق النار، مما عزز خطاب المعسكر المعارض للنفوذ الأميركي، على رغم زيادة المساعدات للجيش اللبناني لاحقاً.

ومنذ عام 2011، واجه لبنان أزمات متلاحقة: الحرب السورية، وتدفق اللاجئين، والفراغ الرئاسي، والانهيار المالي، ثم انفجار مرفأ بيروت عام 2020. بقيت الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني للبنان، لكنها لجأت أيضاً إلى العقوبات المالية ضد شخصيات مرتبطة بـ”حزب الله”. بالتوازي، شهد محيط السفارة الأميركية في عوكر (شمال بيروت) تظاهرات متكررة، أبرزها في 2019 و2023، إضافة إلى حادثة إطلاق نار في يونيو (حزيران) 2024، مما أعاد التذكير بأن السفارة لا تزال هدفاً سياسياً وأمنياً.

ميشال عيسى ورسالة ترمب

وبعد سلسلة من 20 سفيراً، عين الرئيس دونالد ترمب، الأميركي اللبناني الأصل، ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة لدى بيروت، مما يمكن قراءته بوضوح على أنه في السياق السياسي الذي حكم خيارات الرئيس الأميركي في الشرق الأوسط. فالقرار لم يكن تقليدياً، ولا يندرج ضمن المسار الكلاسيكي لتعيين دبلوماسي من وزارة الخارجية، بل جاء ليعكس مقاربة سياسية مباشرة تقوم على الثقة الشخصية والبراغماتية الصلبة. عيسى ليس رجل سلك دبلوماسي، بل رجل أعمال ومصرفي مخضرم، وشخصية مقربة جداً من الرئيس ترمب، مما يمنحه هامش تأثير أوسع من سفير تقليدي.

اختيار ترمب لعيسى يحمل أولاً رسالة واضحة إلى الداخل اللبناني مفادها بأن واشنطن لم تعد تنظر إلى لبنان فقط كملف أمني أو إنساني، بل كقضية سياسية تحتاج إلى إدارة حازمة تفهم تعقيدات النظام اللبناني من الداخل. عيسى، المولود في بيروت والمتحدر من عائلة لبنانية، يتحدث لغة البلد ويعرف تركيبته الطائفية والسياسية، ويدرك بدقة حدود الدولة ونقاط ضعفها، كما يعرف طبيعة القوى التي تعوق قيامها. هذا الفهم الداخلي هو ما تفتقده غالباً الدبلوماسية التقليدية، وهو ما أراد ترمب إدخاله إلى قلب القرار الأميركي في بيروت.

ثانياً، يوجه هذا التعيين رسالة مباشرة إلى القوى الممسكة بالسلاح خارج الدولة، فترمب، الذي اعتمد في ولايته سياسة “الضغط الأقصى” على إيران وحلفائها، اختار سفيراً لا يلتبس موقفه من “حزب الله”، وقد أعلن صراحة أن نزع سلاح الحزب ضرورة لا خيار. وجود سفير بهذه الخلفية وبقرب مباشر من الرئيس الأميركي يعني أن هامش المناورة السياسية سيكون أضيق، وأن الرسائل لن تمر عبر قنوات بيروقراطية بطيئة، بل مباشرة إلى أعلى المستويات.

أما الرسالة الثالثة، فموجهة إلى اللبنانيين عموماً وإلى النخب الاقتصادية والاغترابية خصوصاً. فترمب أراد أن يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لمرافقة لبنان في مسار الإنقاذ، ولكن بشرط: دولة واحدة، قرار واحد، وإصلاحات فعلية. اختيار شخصية لبنانية الأصل يهدف إلى كسر الحواجز النفسية، وإعادة بناء الثقة، مع الإبقاء على خط أحمر واضح: لا استقرار بلا سيادة.

شراكة دولة لا ظرف سياسي

في السياق، يشير السفير الأميركي السابق لدى لبنان ديفيد هيل، في محاضرة له، إلى أن العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة لا يمكن فهمها من خلال محطات التوتر فقط، بل يجب قراءتها كسلسلة متصلة من الشراكات التي قامت، منذ ما بعد الاستقلال، على فكرة دعم الدولة اللبنانية، لا التحالف مع أطراف داخلية بعينها.

ويؤكد هيل أن “واشنطن نظرت إلى لبنان تاريخياً كمساحة حساسة في شرق المتوسط، ذات وظيفة تتجاوز حجمها الجغرافي والديمغرافي، إذ شكلت بيروت على الدوام نقطة توازن بين الشرق والغرب، ومختبراً لطبيعة الدولة في منطقة تعج بالانقلابات والصراعات”.

ويشرح هيل أن “السفارة الأميركية في بيروت لم تكن بعثة دبلوماسية تقليدية، بل تحولت في مراحل كثيرة إلى مركز إدارة أزمات، خصوصاً خلال الحرب الأهلية، وبعد تفجيرات الثمانينيات، ثم في مرحلة ما بعد عام 2005”. وفي رأيه، فإن “ضخامة السفارة ودورها المتعدد لم يكونا انعكاساً لرغبة في الهيمنة، بل نتيجة طبيعية لبيئة سياسية وأمنية غير مستقرة، فرضت على الدبلوماسية الأميركية الجمع بين السياسة والأمن والدعم المؤسساتي في آن”.

ويضع هيل دعم الجيش اللبناني في صلب هذه العلاقة، معتبراً أن “واشنطن راهنت منذ عقود على المؤسسة العسكرية كعامل توازن وطني، وكمظلة جامعة في بلد منقسم طائفياً وسياسياً”. ويضيف أن “الشراكة العسكرية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، لم تكن موجهة ضد مكون لبناني بعينه، بل جاءت انطلاقاً من قناعة بأن انهيار الجيش يعني فتح الباب أمام الفوضى والتنظيمات المتطرفة، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على لبنان والمنطقة معاً”.

ولا يتجاهل هيل حقيقة وجود قوى لبنانية عملت تاريخياً على إعاقة هذه العلاقة، معتبراً أن هذا السلوك اتخذ أشكالاً مختلفة عبر العقود، مرة تحت عنوان “اليسار” والحركة الوطنية، ومرات لاحقة تحت راية “الممانعة” والارتباط بمحاور إقليمية، لكنه يشدد على أن هذه المحاولات، على رغم قدرتها على خلق توترات أمنية وسياسية، لم تنجح في كسر جوهر العلاقة، لأن الشراكة قائمة على مصالح استراتيجية متبادلة، لا على تفاهمات ظرفية.

ويخلص هيل إلى أن استقرار لبنان ليس مصلحة لبنانية فحسب، بل عنصر أساس في معادلة أمن شرق المتوسط، وهو ما يفسر استمرار الالتزام الأميركي، حتى في أصعب المراحل، على رغم الخيبات والتعقيدات المتراكمة.

مرآة صراع الهوية

من ناحيتها، تقدم الباحثة اللبنانية لينا الخطيب قراءة معمقة للعلاقة اللبنانية – الأميركية من زاوية بنيوية، معتبرة أنها “علاقة مزدوجة بامتيازـ فمن جهة، هناك تاريخ طويل من التفاعل الإيجابي في مجالات التعليم والاقتصاد والاغتراب والثقافة، ومن جهة أخرى، هناك صراع داخلي دائم حول موقع لبنان في الإقليم وخياراته الاستراتيجية”. وتؤكد الخطيب أن “هذا التناقض ليس استثناء، بل نتيجة مباشرة لطبيعة النظام السياسي اللبناني القائم على التوازنات الهشة وتداخل النفوذ الخارجي”.

وترى الخطيب أن “السفارة الأميركية في بيروت لم تكن يوماً مجرد بعثة دبلوماسية، بل تحولت تدريجاً إلى عنصر فاعل في إدارة العلاقة بين لبنان والمجتمع الدولي، خصوصاً في الفترات التي كانت فيها الدولة شبه مشلولة أو منقسمة”. وتشير إلى أن “واشنطن، بخلاف قوى دولية أخرى، لم تركز فقط على الأشخاص أو الزعامات، بل راهنت بصورة متواصل على المؤسسات، معتبرة أن الاستثمار في الجيش والإدارة والقضاء هو الطريق الأقل كلفة والأكثر استدامة لحماية الاستقرار”.

وتلفت الخطيب إلى أن “الولايات المتحدة أدركت باكراً أن لبنان لا يمكن فصله عن الصراعات الإقليمية، لكنها في المقابل حاولت منعه من التحول إلى ساحة مفتوحة بلا ضوابط. ومن هنا جاء التركيز الأميركي على دعم الجيش في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وعلى تعزيز التنسيق الأمني، وعلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في ذروة الانهيارات السياسية والاقتصادية”.

وفي هذا السياق، تفسر الخطيب التوترات المتكررة التي طالوت السفارة الأميركية، من احتجاجات إلى حوادث أمنية، على أنها “انعكاس لصراع أعمق حول هوية لبنان وخياراته السيادية”. فالسفارة، بحسب توصيفها، تحولت إلى رمز سياسي يستهدف عندما يراد إرسال رسائل إقليمية، أو عندما تسعى قوى داخلية إلى تصوير العلاقة مع الولايات المتحدة كتهديد وجودي، لا كشراكة دولية.

وتعتبر الخطيب أن تعيين سفير أميركي من جذور لبنانية يحمل دلالة سياسية واضحة، إذ يعكس محاولة أميركية لإعادة صياغة الخطاب تجاه اللبنانيين، وتقديم صورة مختلفة عن العلاقة، تقوم على الفهم الثقافي واللغوي، لا على المقاربة الأمنية الصرفة. لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن “نجاح هذه المقاربة يبقى مرهوناً بقدرة اللبنانيين أنفسهم على استعادة دولتهم، لأن أي دعم خارجي يفقد معناه في ظل دولة معطلة”.